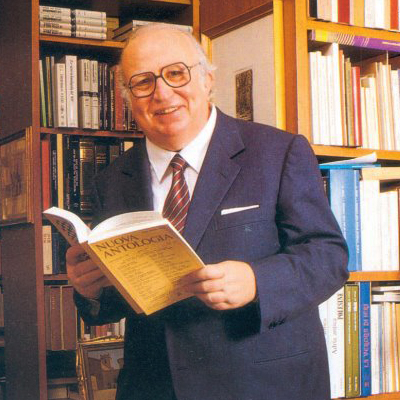

Professore, giornalista, politico. Fu il primo ordinario di Storia contemporanea nell’università italiana, diresse il Corriere della sera e il Resto del Carlino, per lui fu creato il ministero dei Beni culturali e divenne il primo presidente del Consiglio non democristiano della Repubblica. Presidente del Senato per sette anni. Laico, ma attento al mondo cattolico ha rappresentato un modo di far politica che legava cultura e azione. Nel 2024 ricorrono i 30 anni dalla morte; nel 2025 saranno ricordati i 100 anni dalla nascita.

I governi Spadolini durarono pochi mesi, ma hanno rappresentato un importante punto di svolta sia politico sia istituzionale.

La prima discontinuità fu costituita dalla scelta del presidente della Repubblica di nominare presidente del Consiglio il leader di un partito minoritario (il Pri di Spadolini aveva infatti ottenuto nelle ultime elezioni politiche appena il 3,5% dei voti). Sul punto Andrea Manzella ha annotato: «Poco importa che nelle votazioni fiduciarie in Parlamento fossero gli stessi partiti maggiori ad avallare quella scelta. Sul piano istituzionale, quello che era avvenuto costituiva una svolta in tutto quello che di perdurante valore fondativo, di bussola decisionale e persino di peso carismatico era stato assegnato al partito politico nella guida concreta del Paese. Ben al di là del loro ‘concorso’ nel- la determinazione della politica nazionale (di cui parla l’art. 49 della Costituzione)». Fu lo stesso Spadolini – nel discorso d’investitura – a sottolineare il senso della svolta:

Io rivendico tutta l’autonomia istituzionale del governo nella formazione e redazione delle proposte da presentare a questo Parlamento. Il governo della Repubblica è sostenuto dai partiti convergenti, e combattuto dai partiti avversari, ma non sarà mai un governo dei partiti e neppure delle delegazioni dei partiti! Quando si forma il governo, si esce dall’art. 49 della Costituzione e si entra nell’art. 94, cioè in un’area istituzionale più vasta, perché il governo della Repubblica deve governare anche per chi gli vota contro, anche per i senza partito, anche per gli extraparlamentari, anche per chi ancora non vota e voterà domani!

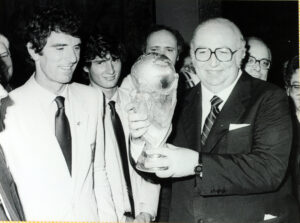

La seconda svolta era legata alla prima. Spadolini «forte della sua debolezza», sostenuto da Pertini e grazie alla sua personalità riuscì a dare uno spessore inedito alla formula costituzionale «dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri». Era lui, il «professore prestato alla politica» a essere e rappresentare il governo. Una primazia che personalizzò la carica del presidente del Consiglio, prima di Craxi e di De Mita, e anticipò (con spessore culturale) la centralità della comunicazione. Il «governo delle quattro emergenze», l’«inflazione a due cifre», la «P2 corrotta e corruttrice», «la cleptocrazia», il «secondo risorgimento» furono espressioni asciutte ed efficaci per spiegare complesse azioni di governo, colpendo l’immaginario collettivo come mai, prima di lui, aveva fatto un presidente del Consiglio in Italia. Non si trattava solo dell’esperienza del giornalista di razza. Era il risultato di una strategia che lo portò a scrivere lui stesso (talvolta prima che accadessero gli avvenimenti) i comunicati stampa, a dettare a braccio i lanci dell’Ansa, incisi e virgolette compresi, e ancora a pianificare le presenze nei programmi televisivi più popolari e nei settimanali per la famiglia. L’immagine simbolo di quella strategia della comunicazione è del 1982. Per salutare la vittoria della nazionale di calcio di Enzo Bearzot ai mondiali di Spagna, lui, agnostico del calcio, infranse il protocollo e si affacciò al balcone della presidenza del Consiglio brandendo il tricolore.

«Tutto questo indica, al di là della minuta aneddotica, – chiosa Manzella – che a Palazzo Chigi era già ben nota la ‘democrazia del pubblico”, molti anni prima della ![]() grande teorizzazione di Bernard Manin»

grande teorizzazione di Bernard Manin»

Documentario di Rai Storia su Spadolini nella serie ITALIANI