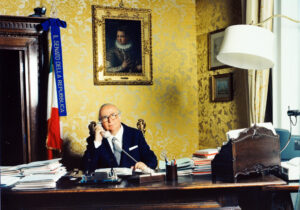

Professore, giornalista, politico. Fu il primo ordinario di Storia contemporanea nell’università italiana, diresse il Corriere della sera e il Resto del Carlino, per lui fu creato il ministero dei Beni culturali e divenne il primo presidente del Consiglio non democristiano della Repubblica. Presidente del Senato per sette anni. Laico, ma attento al mondo cattolico ha rappresentato un modo di far politica che legava cultura e azione. Nel 2024 ricorrono i 30 anni dalla morte; nel 2025 saranno ricordati i 100 anni dalla nascita.

La gravità delle questioni da risolvere e il grande attivismo del presidente del Consiglio non avevano placato i contrasti interni alla maggioranza di governo. Anzi, il nuovo segretario della Dc, Ciriaco De Mita, nel tentativo di rilanciare l’azione e l’immagine del suo partito aveva accentuato i distinguo rispetto alle posizioni del Psi, sempre più orientato a sottolineare il protagonismo socialista. Il risultato di quella alleanza conflittuale era un confronto teso e polemico sui giornali e un clima parlamentare incerto. Il 4 agosto, in concomitanza con le riunioni di maggioranza per il varo della legge finanziaria, la Camera per una manciata di voti non convertì in legge il decreto Formica sull’imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi. Le cronache dell’epoca riferirono di alcuni franchi tiratori e soprattutto di numerose assenze di deputati democristiani. Fu la crisi.

Il partito di Craxi spinse per le elezioni anticipate, ma nessuna delle altre forze politiche era pronta ad andare alle urne. Nell’impossibilità di trovare soluzioni alternative, tutte bloccate da veti incrociati, si ripiegò nell’inedita soluzione di un governo identico al precedente per guida e composizione. L’unico cambiamento fu rappresentato dal nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Era infatti morto Francesco Compagna, antico amico di Spadolini che aveva assunto il delicatissimo incarico. Lo sostituì Vittorio Olcese.

Nacque così il 23 agosto 1982 il secondo governo Spadolini.

La stampa lo definì «governo fotocopia». Un esecutivo che nasceva gracile e destinato a vita breve, ma Spadolini riuscì con un colpo di teatro a dargli una rilevanza istituzionale inedita e duratura.

Nel discorso programmatico inserì, infatti, un programma di riforme istituzionali. Era un tema nuovo (la Commissione Bozzi sarà costituita nel 1983), capace di cogliere e dare una risposta al malessere che stava minando la credibilità della classe politica. Il Psi dal 1978 aveva posto il tema della «grande riforma», ma senza portarlo in Parlamento. Spadolini, con quello che subito fu definito «Decalogo istituzionale», ne faceva un progetto realistico e plausibile, fatto di punti concreti, tali da rinnovare e non stravolgere il patto costituzionale39.

Concepito da Silvano Tosi e Andrea Manzella su fogli di fortuna in una calda sera dei primi di agosto del 1982 sulla terrazza di un grande albergo sulla collina romana di Monte Mario, «il Decalogo» indicava le riforme «indispensabili» per rendere più fluido ed efficace il funzionamento della forma di governo italiana40. In sintesi:

1) Attuazione dell’articolo 92 della Costituzione che dà al presidente del Consiglio il potere di autonomia di proposta dei ministri; 2) Istituzione di un segretariato della presidenza del Consiglio dei ministri; 3) Riforma della presidenza del Consiglio; 4) Riforma delle autonomie locali; 5) Legge sulla responsabilità disciplinare e civile dei magistrati; 6) Modifica della legge sui referendum; 7) Riforma dell’inquirente; 8) Iniziativa congiunta dei gruppi parlamentari per modificare la disciplina del voto segreto in Parlamento; 9) Istituzione di una procedura d’emergenza, sempre in Parlamento, per i provvedimenti del Governo (la cosiddetta «corsia preferenziale»);

10) Concreta applicazione della sessione di bilancio, blocco delle «leggine» di spesa e limitazione del potere di introdurre nella legge finanziaria nuove materie e nuove spese.

A pochi giorni dalla fiducia (3 settembre) fu assassinato – come si è visto – il generale Dalla Chiesa. All’omicidio seguirono violentissime polemiche contro l’esecutivo e nei confronti della Dc, accusati di aver lasciato solo e senza poteri il nuovo prefetto. Subito dopo (9 ottobre) un attentato alla sinagoga di Roma costò la vita a un bambino e provocò una trentina di feriti. Alle preoccupazioni per l’esplosione di un genere di terrorismo (quello contro gli ebrei) che non aveva mai interessato l’Italia repubblicana, si sommarono le polemiche per la visita in Italia del leader palestinese Yasser Arafat. Spadolini decise di non incontrarlo, mentre Pertini lo ricevette al Quirinale. Dc, Pci e Psi gli tributarono, tra le proteste di Pli, Pri e radicali e qualche incidente protocollare, onori degni di un capo di Stato.

Ma non furono né le polemiche sulla lotta alla mafia né le divergenze in politica estera a far concludere l’esperienza del secondo governo Spadolini. Furono i contrasti sempre più evidenti tra i due ministri economici del suo governo, il democristiano Nino Andreatta (Tesoro) e il socialista Rino Formica (Finanze).

Non era una questione di poltrone, né di dissidi personali tra i due esponenti politici, benché entrambi dotati di una forte e spigolosa personalità. Si trattava di una rilevante divergenza politica. Negli anni Settanta la spesa pubblica era esplosa e con essa il debito pubblico. Andreatta era a favore di quello che è passato alla storia come il «divorzio tra la Banca d’Italia e il Tesoro», per il quale la prima non avrebbe più garantito il collocamento integrale in asta dei titoli pubblici offerti dal ministero. La decisione era stata presa agli inizi del 1981 con un semplice scambio di lettere tra Andreatta e l’allora governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi. I due derubricarono a semplice questione tecnica una scelta di altissimo valore politico. Il «divorzio» infatti sanciva l’indipendenza della politica monetaria (della Banca centrale) da quella fiscale in capo al governo, imponendo al Parlamento e al governo una sorta di vincolo esterno all’incremento della spesa pubblica.

I socialisti ritenevano quella scelta istituzionalmente scorretta perché era stata presa senza alcun coinvolgimento del Parlamento, e sostenevano che avrebbe limitato la sovranità e condizionato l’Italia. Per arginare il debito pubblico i socialisti proposero la tassazione delle rendite finanziarie. I contrasti tra le due linee (con Spadolini più vicino a quella di Andreatta) caratterizzarono tutto il 1982, anche con toni e cadute di stile non degni del rango intellettuale e politico dei due contendenti (da qui il paragone con le «due comari»). Per placare gli animi intervenne anche il presidente Pertini, ma senza successo. A quel punto Spadolini, che era stato colto nell’acme della crisi durante un’importante missione negli Stati Uniti, si dimise. Il capo dello Stato, constatata l’impossibilità di attuare l’ennesima ricucitura tra democristiani e socialisti, decise di rinviare il governo alle Camere. Il dibattito parlamentare amplificò i contrasti tra i partiti della maggio- ranza e portò alla definitiva conclusione dell’esperienza dei governi Spadolini. Era il 13 novembre 1982.

Spadolini sperava in un reincarico, che però non ci fu. Accadde, invece, che l’esperienza di quel governo così diverso rispetto ai precedenti rimanesse impressa nell’elettorato. Così nelle elezioni politiche anticipate del 1983, per la prima volta nella sua storia, il Pri superò alla Camera dei deputati il 5% dei voti, divenendo in alcune grandi città, come Torino, il terzo partito, dopo Dc e Pci, ma prima del Psi. Fu grande anche il successo personale di Spadolini con oltre ottantamila preferenze alla Camera (più di Craxi e Berlinguer) e quasi 14.000 voti nel collegio senatoriale di Milano I, pari al 20%. I giornali lo definirono «effetto Spadolini».

Negli anni successivi fu ministro della Difesa (agosto 1983/aprile 1987)41 nel governo Craxi. In tale veste, completò l’operazione di pace in Libano e avviò il processo di ristrutturazione delle Forze armate. Nell’ottobre 1985, durante la crisi di Sigonella, Spadolini, lamentando la mancanza di una gestione collegiale della vicenda da parte del governo e volendo ribadire la linea filoamericana e filoisraeliana del Pri, aprì una crisi che si concluse con un chiarimento tra le forze politiche della maggioranza e con la conferma della fiducia a Craxi.

Nel luglio del 1987, a seguito dell’elezione a presidente del Senato, Spadolini abbandonò la segreteria del Pri. Inseguito non ebbe più responsabilità ministeriali. Il 26 maggio 1989, dopo la caduta del governo guidato da Ciriaco De Mita, il presidente della Repubblica Francesco Cossiga gli affidò un mandato esplorativo.

Il 2 maggio 1991 Cossiga lo nominò senatore a vita. Rieletto presidente del Senato nell’aprile 1992 per l’XI legislatura, nell’aprile del 1994 mancò la riconferma per un solo voto, sconfitto dal candidato del centro- destra Carlo Scognamiglio.

Morì il 4 agosto 1994.

Negli anni dell’impegno politico Spadolini si mise in aspettativa dall’università, lasciando la cattedra di storia contemporanea alla Cesare Alfieri a Luigi Lotti, ma partecipò sempre alla vita di quella che riteneva la «sua» facoltà. Dal 1976 fino alla morte fu presidente del Consiglio di amministrazione dell’Università Bocconi di Milano e dal 1990 presidente dell’Istituto italiano per gli studi storici. Dal 1983 guidò la Giunta centrale per gli studi storici. Nel 1992 divenne socio dell’Accademia dei Lincei.

Fino alla morte continuò a scrivere su «Epoca» e «La Stampa». Nel 1972 assunse la direzione della «Nuova Antologia», una delle più antiche riviste culturali italiane. Per assicurare la continuità delle pubblicazioni del periodico e per promuovere attività di studio e di ricerca nel luglio 1980 costituì, presso la sua abitazione sulla collina di Pian dei Giullari a Firenze, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, a cui destinò la quasi totalità del suo patrimonio.