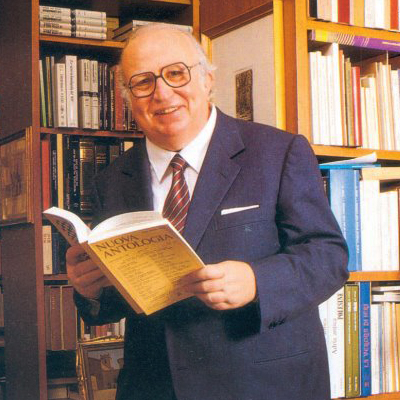

Professore, giornalista, politico. Fu il primo ordinario di Storia contemporanea nell’università italiana, diresse il Corriere della sera e il Resto del Carlino, per lui fu creato il ministero dei Beni culturali e divenne il primo presidente del Consiglio non democristiano della Repubblica. Presidente del Senato per sette anni. Laico, ma attento al mondo cattolico ha rappresentato un modo di far politica che legava cultura e azione. Nel 2024 ricorrono i 30 anni dalla morte; nel 2025 saranno ricordati i 100 anni dalla nascita.

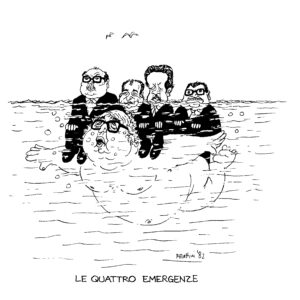

Spadolini presentò il suo esecutivo come quello delle quattro emergenze: morale, economica, civile e quella derivante dalla collocazione internazionale dell’Italia. La prima emergenza era legata alla P2. Spadolini aveva ben presente – e lo disse nel discorso d’insediamento – di dover far piena luce su tutta la vicenda, rassicurando un’opinione pubblica turbata e disorientata, evitando, però, la «tentazione della caccia alle streghe». Iniziò con il rinnovo dei vertici militari e dei servizi segreti malamente coinvolti nell’affare P2. Un’operazione condotta in piena autonomia con la sola consulenza del Quirinale, che determinò il rinnovamento più ampio dei vertici militari dalla sconfitta di Caporetto. Come ricorda Cosimo Ceccuti: «Accanto alla professionalità e alle competenze nella scelta dei nuovi responsabili dei più alti comandi, si tenne conto anche della non frequentazione dei luoghi politici romani»31. Di fatto l’operazione di «purificazione dei servizi e dei vertici militari» attribuì al presidente del Consiglio un’autonomia di nomina che mai, in epoca repubblicana, aveva avuto. Non fu possibile adottare i medesimi parametri di professionalità, competenza e indipendenza in altre nomine, come nelle partecipazioni statali, dove gli interessi dei partiti erano forti e consolidati. Il 13 aprile del 1983 in un discorso lungimirante Spadolini ammonì le forze politiche del pericolo di «una forte espansione e occupazione partitocratica che deve essere imbrigliata con difese istituzionali se non si vuole a un tempo la rovina delle istituzioni e dei partiti politici e il prevalere di suggestioni qualunquistiche nel loro fondo ultimo».

Intanto il Parlamento aveva costituito una commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dalla democristiana Tina Anselmi e nel gennaio del 1982 aveva approvato una legge, con il fondamentale contributo di Paolo Ungari (consigliere giuridico di Spadolini), che scioglieva la P2, inaspriva i controlli sulle associazioni, ma salvaguardava il diritto di associazione.

C’era, poi, l’emergenza economica. Lo scandalo della P2 acuì la già grave situazione. Il 7 luglio, proprio mentre il governo si sentava in Parlamento, l’indice della Borsa di Milano, perse il 20%. Un crollo che impose la chiusura delle contrattazioni per sei giorni. Alla riapertura ci fu un ulteriore ribasso del 10%.

L’azione dell’esecutivo si concentrò nella lotta all’inflazione (allora attorno al 20%), nel sostegno agli investimenti e dell’occupazione, nella stesura di un piano triennale per il contenimento della spesa pubblica, nell’impegno per il Mezzogiorno, il rilancio della politica della casa e la lotta all’evasione fiscale. Provvedimenti inseriti in anni di profonda trasformazione della politica economica sia interna (con la fine della solidarietà nazionale e l’inizio delle differenziazioni tra Cgil, Cisl e Uil), sia internazionale (con l’avvio della politica liberista dell’Amministrazione Reagan). In questo scenario Spadolini impose un approccio diverso nelle relazioni con le parti sociali al fine di arrivare a una rimodulazione della scala mobile. Lo «stile Spadolini», basato su un dialogo che vedeva il governo come parte attiva, ebbe nell’estate del 1982 il successo più significativo. Confindustria, accogliendo una esplicita richiesta del governo, decise di continuare ad applicare la scala mobile che aveva disdettato agli inizi di giugno dello stesso anno. Era la premessa per aprire un tavolo di confronto tra le parti sociali per ridefinire il costo del lavoro e introdurre una politica dei redditi. A riguardo, ha annotato Ciampi, la grande novità dell’azione politica fu «l’enunciazione di una politica dei redditi, che intendeva trasformare l’impostazione della politica salariale e inserirla in un contesto più ampio; che si proponeva, pur mantenendo la scala mobile, di contenerne gli effetti perversi, graduandone gli scatti al tasso d’inflazione programmato, anziché a quello effettivo. Ma i tempi, evidentemente, non erano maturi per realizzare quanto Spadolini aveva proposto».

Anche se non ci fu il tempo per attuare una politica economica più incisiva, quando, nel 1982, il secondo governo Spadolini si dimise, l’inflazione, che nel giugno del 1981 superava di poco il 20%, era al 16%. Il debito pubblico era stato tenuto al di sotto dei 50.000 miliardi e si era ridotta la forbice del saldo della bilancia dei pagamenti34.

Altra emergenza era quella della criminalità organizzata unita alle minacce del terrorismo. Durante il primo governo Spadolini il terrorismo rosso e in particolare le Br subirono un colpo mortale, senza che fosse intaccato il sistema di garanzie previste dalla Costituzione.

La crisi delle Br iniziò sia per il diffondersi della dissociazione e del pentitismo sia per l’approvazione della legge n. 304 del 1982, che agevolava gli ex terroristi che avevano deciso di collaborare o di rinunciare alla lotta armata e al tempo stesso isolava gli «irridu- cibili». Altrettanto forte fu l’effetto della liberazione, il 28 gennaio 1982 a opera della polizia italiana, del generale americano James Lee Dozier, rapito dalle Br vicino a Verona. Per la prima volta si ebbe la sensazione che le Brigate rosse potessero essere sconfitte anche sul piano militare. Il successo dell’operazione tornò a dare lustro all’immagine internazionale dell’Italia, da troppo tempo appannata.

Più complicata fu la lotta alla malavita organizzata. Nel maggio del 1982 il governo, nel tentativo di ripetere i successi ottenuti nella lotta al terrorismo, nominò prefetto di Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uno dei maggiori artefici della vittoria dello Stato sulle Br. Fu annunciato che gli sarebbero stati attribuiti poteri speciali con la creazione dell’Alto commissariato antimafia. Purtroppo, in coincidenza con l’esordio del secondo governo Spadolini, il 3 settembre 1982, il prefetto fu ucciso dalla mafia assieme alla moglie a un agente di scorta. La reazione indignata dell’opinione pubblica portò in pochi giorni all’approvazione di una legge (detta «Rognoni- La Torre» dal nome dei due promotori, il ministro dell’Interno Virginio Rognoni e il deputato comunista Pio La Torre, assassinato dalla mafia nell’aprile 1982) che introdusse nel nostro ordinamento, con l’articolo 416 bis, il reato di associazione di tipo mafioso.

In politica estera l’Italia viveva una condizione di crescente difficoltà nei confronti dei tradizionali alleati a causa della precaria situazione economica e per la destabilizzazione interna derivante dal terrorismo. Fattori che la rendevano fragile in uno scenario che era di Guerra fredda anche nei rapporti con l’Unione Sovietica e i paesi dell’Est. In quel periodo le relazioni internazionali vivevano più punti di tensione. Ad acuire la situazione del Medioriente concorsero: il primo scontro aereo nel Golfo della Sirte tra caccia statunitensi e libici (agosto 1981), l’assassinio del presidente egiziano Anwar Sadat (ottobre 1981), la fase più alta della crisi in Polonia tra il sindacato Solidarność e il governo del generale Wojciech Jaruzelski (inverno 1981) e lo scoppio della guerra delle Falkland tra Argentina e Regno Unito (aprile 1982).

In politica estera Spadolini, per dirla con le parole di Stefano Folli, ancorò la sua azione a «Valori e principi che coincisero sempre con gli istituti della democrazia, con l’appartenenza dell’Italia all’Occidente e al Patto Atlantico, con la costruzione faticosa ma priva di alternative di un’Europa integrata, con la difesa del Mediterraneo come area di stabilità e di Israele come terra di pace e di tolleranza».

Negli Stati Uniti Ronald Reagan, subentrato a Carter, era determinato a contrastare con decisione l’espansionismo sovietico. Nonostante violente polemiche del Pci e dei movimenti della Sinistra, Spadolini il 7 agosto 1981 confermò la decisione presa dal governo Cossiga nel 1979 di installare in Sicilia, nella base di Comiso, i missili a testata nucleare Cruise. Il dispiegamento era stato deciso dalla Nato in risposta al posizionamento da parte dei sovietici di analoghe armi, i missili SS20, puntate sulle capitali europee.

In quella partita l’obiettivo ultimo dei sovietici era di rompere l’asse fondamentale dell’Alleanza atlantica: l’indivisibilità della difesa militare. Per farlo contava sul clima sfavorevole alla guerra e sulla forza dei movimenti pacifisti in tutto l’Occidente. È significativo in questo contesto l’incontro che si svolse a Roma su iniziativa di Spadolini con il cancelliere tedesco Helmut Schmidt. Nel comunicato conclusivo del vertice, infatti, si parlò per la prima volta di «opzione zero»: la Nato avrebbe rinunciato a istallare i nuovi missili se l’Urss avesse smantellato i propri.

Il ritrovato protagonismo italiano si evidenziò anche con la partecipazione di un contingente militare italiano a una missione di pace sotto le insegne dell’Onu in Libano e una nel Mar Rosso. Era la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale che reparti armati italiani effett

uavano una missione fuori dai confini nazio- nali. Due operazioni di interposizione svolte con grande dignità e competenza dal contingente italiano, composto anche da molti militari di leva.

Spadolini, infine, sperava di arrivare durante il suo governo alla revisione del Concordato con la Santa Sede. Un atto politico che avrebbe coronato i suoi studi sui rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia. A tal fine decise di avviare negoziati diretti, senza l’ausilio di una commissione, ma le vicende del Banco Ambrosiano e una serie di sentenze della Corte costituzionale in tema di matrimonio lo indussero alla sospensione dei negoziati diretti. Scrive Cosimo Ceccuti: «Spadolini decise quindi di costituire un gruppo di lavoro per l’approfondimento, dal punto di vista statale ma con l’apporto autorevole di giuristi cattolici, delle questioni aperte: una commissione, quella presieduta da Vincenzo Caianiello, senza il cui lavoro sarebbe stato impossibile arrivare alle conclusioni ratificate a Villa Madama il 18 febbraio 1984»7.

Il governo Spadolini decise di riorganizzare la presidenza del Consiglio. Con due semplici ordini di servizio del 23 agosto 1981 (poi sostituiti e integrati con un decreto dell’aprile 1982) creò una struttura concepita per consentire al presidente del Consiglio un effettivo coordinamento dell’azione di governo.

I due ordini di servizio – ispirati in gran parte dalle relazioni di Massimo Severo Giannini e Giuliano Amato38 – strutturano l’apparato della presidenza in Dipartimenti e Uffici. I cinque Dipartimenti erano destinati a coordinare l’attività del governo (Affari giuridici e legislativi; Affari economici; Analisi e verifica del programma; Affari regionali; Servizi amministrati), mentre i sette Uffici avevano funzioni di supporto all’attività del presidente del Consiglio.

Nell’ambito di questa organizzazione spicca la circolare del 22 gennaio 1982 che per la prima volta nella storia istituzionale italiana cerca di realizzare un coordinamento delle attività preparatorie

all’iniziativa legislativa del governo, comprese le consultazioni con le parti sociali.Ma non era solo una questione di struttura. Con il governo Spadolini arrivò a Palazzo Chigi un folto gruppo di studiosi e intellettuali – i giornali parleranno di «teste d’uovo» e di «cervelli» – per rinnovare anche negli uomini la «testa del governo». Tra essi Vincenzo Caianiello, Mario Arcelli, Elio Gizzi, Paolo Ungari, Sergio Berlinguer, Manlio Strano, Vincenzo Cipolletta, per la comunicazione Stefano Folli e un giovanissimo Ugo Magri. Capo del gabinetto fu nominato Andrea Manzella, uomo abile e intelligente che aveva già collaborato con Ugo La Malfa, cui fu affidato il compito di coordinare i rapporti con i ministeri e di immaginare la costruzione di una struttura stabile ed efficiente per la presidenza, come prevedeva l’articolo 95, terzo comma della Costituzione. Punto di arrivo di questo processo fu il disegno di legge Spadolini presentato in Parlamento il 13 maggio 1982 e intitolato Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, frutto del lavoro di una commissione presieduta da Enzo Cheli.

La fine della legislatura fece decadere la proposta, ma gran parte di quel lavoro entrò a far parte della legge 400 del 1988.