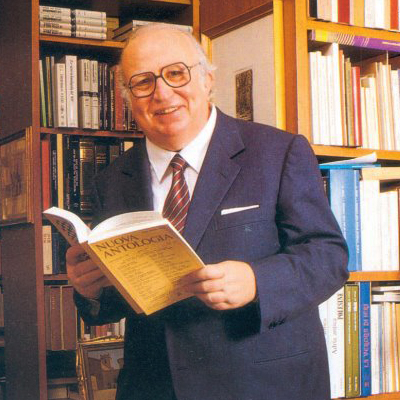

Professore, giornalista, politico. Fu il primo ordinario di Storia contemporanea nell’università italiana, diresse il Corriere della sera e il Resto del Carlino, per lui fu creato il ministero dei Beni culturali e divenne il primo presidente del Consiglio non democristiano della Repubblica. Presidente del Senato per sette anni. Laico, ma attento al mondo cattolico ha rappresentato un modo di far politica che legava cultura e azione. Nel 2024 ricorrono i 30 anni dalla morte; nel 2025 saranno ricordati i 100 anni dalla nascita.

Nella primavera del 1981 la credibilità del sistema istituzionale italiano era al punto più basso dalla nascita della Repubblica16. Il terrorismo continuava a colpire duro con attentati, sequestri e omicidi. Nell’agosto dell’anno prima c’era stata la strage nella stazione di Bologna: 85 morti e più di 200 feriti. Un attentato che già allora pose domande inquietanti su esecutori e mandanti.

La situazione economica era cupa: l’inflazione galoppava a due cifre, il tasso di sconto era al 19% e i mutui per la casa superavano il 30%, la bilancia dei pagamenti segnava un pesantissimo deficit e la spesa pubblica era in costante aumento per cercare di attenuare le tensioni sociali. Le cronache narravano sempre di più di corruzione e malaffare. Ma soprattutto si aveva la sensazione che le istituzioni stessero per collassare. Nel 1979 i vertici della Banca d’Italia erano stati incriminati per gravissimi reati che, dopo anni d’indagini, si sarebbero rivelati inesistenti18. Sembrava di ascoltare il grido delle streghe che introducono il Macbeth di Shakespeare: Bello è il brutto e brutto il bello: In volo, nella nebbia e l’aria sporca. Erano mesi in cui non si distingueva l’onesto dal disonesto, la luce dalle tenebre. Tutto era confuso19. Le parole più adatte per definire quel periodo sono forse quelle di Sergio Zavoli: «Notte della Repubblica».

La situazione internazionale non aiutava. L’Amministrazione Carter aveva messo in crisi il ruolo di guida degli Stati Uniti proprio mentre l’Unione Sovietica stava attuando una nuova e più aggressiva politica di espansione. Fatti, questi, che accentuavano i problemi di un Paese di frontiera quale era l’Italia durante gli anni della contrapposizione tra Usa e Urss. Nello scenario interno sembrava che i partiti politici fossero incapaci di rappresentare istanze e aspirazioni, anzi che volessero utilizzare le istituzioni solo per perseguire i propri interessi.

Nel confronto tra i partiti, che erano appena usciti dalla stagione della solidarietà nazionale e stavano cercando nuovi equilibri, iniziavano a farsi sentire gli effetti del tornado che si era abbattuto sul sistema politico nel 1978.

Una serie di vicende avevano inciso profondamente sulla Dc: l’omicidio di Aldo Moro, la morte di Paolo VI e la salita al soglio pontificio dopo oltre quattrocento anni di un papa non italiano. Nel giro di pochi mesi il partito di maggioranza relativa si era trovato privo del leader più autorevole, l’unico capace di avere una visione strategica.

Con la scomparsa di Giovanni Battista Montini era venuto meno un interlocutore che sin dalla fondazione l’aveva seguito, indirizzato, sostenuto e garantito a livello internazionale.

L’elezione del polacco Karol Wojtyła, poco interessato alla politica italiana e coinvolto direttamente in quella internazionale, aveva affievolito i rapporti con il Vaticano.

L’indebolimento della Democrazia cristiana si manifestò nello stesso 1978 con le dimissioni di Giovanni Leone dalla presidenza della Repubblica e l’elezione del socialista Sandro Pertini al Quirinale.

La Dc continuava a essere il partito di maggioranza relativa, ma dava la sensazione di essere in profonda crisi. Il Psi di Bettino Craxi si proponeva come un’alternativa al sistema di potere democristiano con la conquista della leadership nella sinistra, come ben descrissero Giuliano Amato e Luciano Cafagna intercettando le novità sociali e politiche che si erano sviluppate negli anni Settanta21.

A palazzo Chigi c’era un democristiano moderato, Arnaldo Forlani, che guidava un governo quadripartito sostenuto da Dc, Psi, Psdi e Pri che godeva anche dell’astensione dei liberali. Una maggio- ranza forte nei numeri, ma debole politicamente, tanto che l’esecutivo fu spesso battuto dal voto dei franchi tiratori. Le forze politiche in forte concorrenza tra loro erano incapaci di trovare sintesi efficaci per affrontare le emergenze economiche, sociali e di ordine pubblico che affliggevano il paese. A peggiorare la situazione c’era stato il 13 maggio del 1981 l’attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Il pontefice si era fortunatamente salvato, ma l’opinione pubblica era rimasta profondamente scossa e gli analisti politici preoccupati nel valutare le origini e le implicazioni internazionali di quanto era accaduto.

Il precario equilibrio su cui si reggeva il governo Forlani si ruppe con la scoperta delle liste della P2, la loggia massonica di cui si parlava dagli anni Settanta indicandola come centro di oscure trame politico-affaristiche.

Il 20 marzo 1981 la Guardia di finanza sequestrò, su mandato della magistratura milanese che indagava su Michele Sindona, una serie di documenti negli uffici di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo. Tra essi la lista degli iscritti alla P2.

Il 19 maggio, mentre il Paese era attraversato da violente polemiche sulla natura e l’influenza della loggia guidata da Gelli, Forlani affermò in Parlamento di non poter divulgare la documentazione in quanto coperta da segreto istruttorio. Il giorno successivo i magistrati di Milano diedero il nullaosta per la divulgazione della lista. Il 21 maggio i giornali pubblicarono l’elenco di 962 presunti appartenenti alla loggia P2. Fra essi 2 ministri in carica (di un terzo c’era la domanda di iscrizione), 3 sottosegretari, 2 ex ministri, il segretario di un partito di governo, 38 deputati, 14 magistrati in servizio, 5 prefetti e 11 questori, molti militari, alcuni dei quali ai vertici delle forze armate, 10 presidenti di banche, industriali e una ventina di giornalisti, tra i quali il direttore del «Corriere della Sera», Franco Di Bella. Per spiegare il clima di quei giorni basta rileggere la cronaca di Sandra Bonsanti sulla «Stampa» del 22 maggio 1981:

Il Transatlantico sembra un formicaio impazzito: capannelli si for- mano attorno ai politici per disfarsi e trasferirsi da un angolo all’altro del grande corridoio centrale. Sui volti di tutti i deputati, indistinta- mente, si coglieva l’inquietudine per qualcosa di misterioso e ancora più grave che potrebbe accadere da un momento all’altro [. ]. Si sentiva

nell’aria la sensazione che la Repubblica si stesse avviando verso un grande crac.

La documentazione rinvenuta negli uffici di Gelli stava dando forma e sostanza a quanto da qualche anno si favoleggiava attorno alla P2, mentre l’elenco rinvenuto, in cui compariva una ragguardevole parte della classe dirigente italiana, sembrava fornire una chiave interpretativa per spiegare molte delle vicende tragiche e oscure degli ultimi due decenni della storia italiana.

La pubblicazione delle liste ebbe pesanti ripercussioni sul quadro politico e innescò tensioni crescenti all’interno della maggioranza di governo, tanto che il 26 di maggio Forlani decise di dimettersi. Due giorni più tardi il presidente della Repubblica Pertini gli conferì un nuovo incarico, ma il clima politico era troppo deteriorato, così la sera del 10 giugno Forlani rinunciò. A quel punto il capo dello Stato, senza ulteriori consultazioni, la mattina successiva, forte solo di una opinione favorevole di Forlani stesso, affidò a Spadolini un incarico amplissimo e senza alcun vincolo.

La scelta di Spadolini era il giusto compromesso tra due partiti in forte competizione (la Dc, debole e frammentata, e un Psi aggressivo) condannati a governare assieme23. Laico, ma attento alla cultura cattolica, autorevole, ma senza avere alle spalle un partito consistente, Spadolini garantiva tutti senza intimorire nessuno dei due contendenti.

Nel ringraziare il capo dello Stato il leader repubblicano si dichiarò consapevole delle «gravissime difficoltà che mi sono di fronte e che si identificano con la doppia emergenza che incombe sul Paese: l’emergenza morale e l’emergenza economica sullo sfondo di una rinnovata minaccia terroristica che pesa sulla Repubblica come una sfida mortale».

La stampa e l’opinione pubblica accolsero l’incarico a Spadolini come una svolta. Montanelli parlò di «una boccata d’ossigeno per l’Italia».

Dall’avvento della Repubblica gli esecutivi erano sempre stati guidati da esponenti Dc. Nel 1979 il presidente repubblicano La Malfa e il segretario socialista Bettino Craxi avevano ricevuto, sempre da Pertini, un incarico, ma in quei casi le prospettive di arrivare alla formazione di un governo erano assai limitate. Spadolini, invece, aveva reali possibilità. Lo confermò la direzione Dc che espresse «la disponibilità a contribuire alla formazione di un governo con i partiti di democrazia laica e socialista». L’appoggio a Spadolini arrivò anche da Psdi, Pli e socialisti.

Mentre proseguivano i colloqui con le delegazioni dei cinque partiti, il presidente incaricato incontrò il governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi e, innovando la prassi costituzionale, i segretari della federazione sindacale unitaria, Luciano Lama, Pier- re Carniti e Giorgio Benvenuto, e le delegazioni di Confindustria, Confagricoltura e Confcommercio. Oggetto degli incontri fu la de- finizione di una strategia contro l’inflazione.

Il 17 giugno Spadolini dichiarò ai giornalisti di «aver avuto il via libera da tutti». Il giorno successivo, dopo appena una settimana dal conferimento dell’incarico, andò dal capo dello Stato per sciogliere la riserva. Il 19 giugno chiarì, rispondendo alle domande dei giornalisti della stampa estera, due elementi essenziali nel programma del ministero che si andava costituendo. Non si sarebbe trattato di un «governo tecnico», anche se si sarebbe impegnato per nominare ministri «che diano garanzia di competenza e capacità professionali, nel rispetto dell’equilibrio politico realizzato con i partiti». Quanto alla P2 affermò che si trattava di un «centro di potere occulto e come tale va sciolto» e che il governo presenterà un disegno di legge apposito, ma «senza nessuna caccia alle streghe».

Il 23 giugno Spadolini, a conclusione delle verifiche sul programma di governo, incontrò i segretari dei cinque partiti per fissare le basi di una «mozione motivata di maggioranza». Era un’in- novazione istituzionale rilevante (in cui era evidente l’influsso di Silvano Tosi che la proponeva da anni). Fino ad allora i governi ottenevano la fiducia del Parlamento con un semplice ordine del giorno che recitava: «Sentite le dichiarazioni del governo la Camera le approva».

Spadolini, recuperando la lettera e lo spirito della Costituzione, desiderava ottenere la fiducia con un documento articolato che indicasse obiettivi e modalità di azione dell’esecutivo. A precisare la linea intervenne una nota della «Voce repubblicana» che richiamando l’articolo 94 della Costituzione («che conferisce ai partiti la legittimazione a determinare la politica nazionale»29) affermava: «Ne consegue che i segretari politici dei partiti di maggioranza sono i naturali consultori del presidente incaricato nel concordare la proposta di un diritto politico da fare al Parlamento. Di qui la formula elaborata da Spadolini e accettata dai cinque partiti, dell’incontro dei segretari come momento conclusivo della formulazione del programma».

Quanto alla definizione della squadra di governo, Spadolini, dopo aver concordato con i segretari dei partiti «l’equilibrio globale» della maggioranza all’interno dell’esecutivo chiese (e ottenne) dai segretari una «rosa di nomi per gli incarichi di governo» affinché potesse decidere autonomamente, secondo quanto previsto dall’articolo 92 della Costituzione. Era, per dirla con Tosi, l’affermazione della «primazia» del presidente del Consiglio.

La mattina di domenica 28 giugno Spadolini salì al Quirinale per presentare al capo dello Stato «le proposte per la composizione del nuovo governo». Dopo aver letto la lista dei ministri, rispondendo alle domande dei giornalisti ribadì: «I partiti mi hanno fornito delle rose di nomi e, in stretto contatto con il Presidente della Repubblica, ho definito la composizione del governo».

La prima seduta del Consiglio dei ministri si svolse il 3 luglio. In essa furono conferiti gli incarichi ai ministri senza portafoglio, nomi- nati il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e i sottosegretari. Il giorno successivo giurarono i sottosegretari. Si completava così la composizione del trentanovesimo governo della Repubblica. La Dc aveva 15 ministri e 31 sottosegretari; il Psi 7 ministri e 15 sotto- segretari: il Psdi; 3 ministri e 5 sottosegretari; il Pli un ministro e 3 sottosegretari; il Pri, oltre al presidente del Consiglio, un ministro e 3 sottosegretari. Era il primo governo organico di pentapartito.

Il 7 luglio, in base al criterio di rotazione introdotta dal gover- no Forlani, Spadolini pronunciò il suo discorso programmatico al Senato, trasmettendo il testo alla Camera. La fiducia fu votata il 9 luglio alla Camera e l’11 al Senato sul testo della mozione motivata di fiducia preventivamente concordata dai partiti di governo30.