Professore, giornalista, politico. Fu il primo ordinario di Storia contemporanea nell’università italiana, diresse il Corriere della sera e il Resto del Carlino, per lui fu creato il ministero dei Beni culturali e divenne il primo presidente del Consiglio non democristiano della Repubblica. Presidente del Senato per sete anni. Laico, ma attento al mondo cattolico ha rappresentato un modo di far politica che legava cultura e azione. Nel 2024 ricorrono i 30 anni dalla morte; nel 2025 saranno ricordati i 100 anni dalla nascita.

Il 28 giugno 1981, giorno in cui costituì il suo primo governo, il 39° della Repubblica, Giovanni Spadolini1 aveva appena compito 56 anni, essendo nato a Firenze il 21 giugno 1925. Guidò due governi, uno di seguito all’altro, fino al 1° dicembre 1982, per un totale di 521 giorni, vale a dire un anno, 5 mesi e 4 giorni. È stato il primo presidente del Consiglio non democristiano nella storia della Repubblica2.

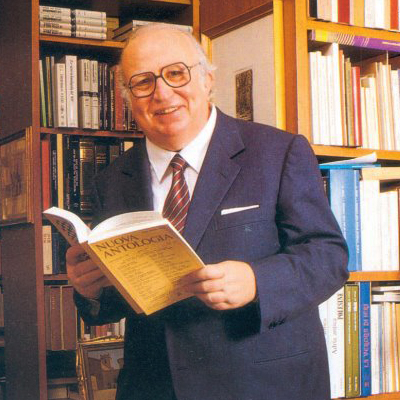

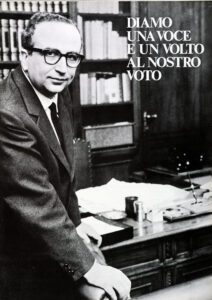

Spadolini aveva un fisico imponente, che qualcuno paragona- va alla gigantesca Montblanc Meisterstück nera con cui vergava, con ampi e rapidi tratti, i suoi scritti. Era una persona faconda e sorridente. Dotato di una straordinaria capacità di lavoro era un conversatore brillante, aneddotico e curioso: sapeva tutto di tutti e di tutti voleva sapere. E tutto ricordava. Appariva (ed era) diverso dagli altri politici. Lo era per preparazione culturale e anche per il modo con cui si esprimeva. La sua lingua era colta, ma chiara, senza le ambiguità dei politici. Un linguaggio da professore, ma di quelli bravi, capaci di spiegare e convincere. Uno studioso che, anche negli anni in cui ebbe il massimo potere, leggeva, scriveva e sapeva. Uomo pienamente cosciente delle proprie qualità, era capace di generosità inaspettate e di memorabili sbalzi d’umore. Ma sulle decisioni importanti era difficile che si facesse guidare dall’istinto. Aveva una grande onestà intellettuale e, a ben guardarlo, erano evidenti tratti di fanciullesca ingenuità, la stessa che Giorgio Forattini ha saputo cogliere nelle tante vignette3.

Benché si occupasse di politica sin dagli anni del liceo, Spadolini era un outsider. L’arte del governo l’aveva studiata e raccontata da professore e giornalista, ma la praticava da poco. Era nella percezione comune «un professore prestato alla politica».

La sua carriera fino ad allora era stata sorprendentemente rapida.

Nel 1947 si era laureato in Giurisprudenza con una tesi in Diritto processuale penale. Dopo alcune collaborazioni con giornali locali, Mario Missiroli gli offrì di scrivere per «Il Messaggero». Il primo articolo di Spadolini sul quotidiano romano apparve il 4 gennaio 1948 ed era dedicato a Piero Gobetti. L’anno seguente, nel primo numero del «Mondo», il settimanale di Mario Pannunzio che sarebbe diventato un pilastro della cultura dell’Italia laica, fu pubblicato un suo articolo intitolato Il papato socialista. Il testo anticipava il libro, che uscirà nel 1949 consacrando Spadolini tra i saggisti più promettenti. Intanto, mentre continuava la collaborazione con il giornale di Pannunzio, dopo alcuni articoli sul «Borghese», Spadolini divenne redattore di «Epoca», il settimanale ideato e diretto da Alberto Mondadori che si ispirava al modello della statunitense «Life».

Su «Epoca» Spadolini tenne la rubrica Affari interni, un osservatorio sulle vicende politiche nazionali, sul «Messaggero» e sul «Mondo» pubblicava invece prevalentemente articoli di carattere storico e cul turale. Quando Missiroli fu chiamato alla direzione del «Corriere della Sera» Spadolini lo seguì per scrivere articoli di politica e cultura.

Ha scritto Fulvio Conti:

Negli scritti giornalistici di questi anni espresse il proprio sostegno ai governi centristi di Alcide De Gasperi, cui riconobbe il merito di aver fatto del partito cattolico il perno degli ordinamenti democratico- parlamentari, evitando ogni tentazione clericale e autoritaria. Giudicò positivamente anche la riforma elettorale maggioritaria del 1953, che le opposizioni bollarono invece come «legge truffa», proprio perché vi lesse il tentativo di conservare la formula politica vigente senza spingere la DC ad allearsi con la destra missina e monarchica. I suoi favori andavano comunque ai tre partiti laici minori – liberali, repubblicani e socialdemocratici – che riteneva indispensabili per imprimere una più marcata spinta riformista e progressista ai dicasteri di centro.

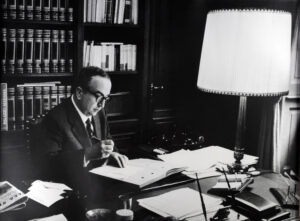

Parallelamente all’attività giornalistica Spadolini aveva iniziato quella accademica alla facoltà fiorentina di Scienze politiche Cesare Alfieri. Nel 1950 subentrò a Carlo Morandi nella cattedra di Storia moderna. I suoi corsi erano incentrati – fatto innovativo in quegli anni – sulla storia politica italiana fra la vigilia dell’unificazione e la Prima guerra mondiale. Sono di quegli anni alcuni dei suoi libri più importanti: L’opposizione cattolica da Porta Pia al ’98, Giolitti e i cattolici e i due volumi sui partiti dell’opposizione laica e democratica nell’Italia liberale, I radicali dell’Ottocento, da Garibaldi a Cavallotti e I repubblicani dopo l’Unità. Fu in concomitanza con queste pubblicazioni che, a 35 anni, vinse il primo concorso bandito in Italia per la cattedra di Storia contemporanea.

La commissione giudicatrice composta da Giuseppe Maranini, Rodolfo Mosca, Mario Toscano, Franco Valsecchi e Franco Venturi, lo fece prevalere su altri due grandi storici, Gabriele De Rosa e Aldo Garosci, che furono suoi amici per tutta la vita.

A partire dai primi anni Cinquanta e per oltre tre lustri, Spadolini fu al centro di uno dei cenacoli culturali più brillanti e stimolanti d’Italia. Un sodalizio detto – come ha ricordato Giovanni Sartori

«Gli amici della domenica». Un gruppo composito di uomini di cultura, dall’architetto Franco Borsi al giornalista Dino Frescobaldi, ad Alberto Predieri a Silvano Tosi, allo stesso Sartori. Personaggi uniti da antichi legami che risalivano agli anni del liceo e che si erano rinnovati – almeno per gli ultimi tre – alla Cesare Alfieri sotto la guida di Giuseppe Maranini. Fu in quel contesto, con il contributo di Paolo Barile e Guglielmo Negri, che nacque negli anni Sessanta il Seminario di studi e ricerche parlamentari, l’alta scuola di formazione che anticipò, ispirandosi alle esperienze europee come l’Ena francese, la contaminazione tra Diritto, Storia, Economia e Politologia per la formazione delle classi dirigenti delle istituzioni.

Nel frattempo, nel 1955, a 30 anni, era diventato direttore del «Resto del Carlino». Rimase alla guida del quotidiano di Bologna fino al febbraio del 1968, raddoppiando la tiratura e consolidando il prestigio della testata con la collaborazione, tra gli altri, di Raymond Aron, Giuseppe Prezzolini e Ignazio Silone. Negli anni bolognesi Spadolini, che non lasciò l’insegnamento universitario, intensificò gli studi dei rapporti tra Stato e Chiesa con una serie di pubblicazioni.

Nel febbraio del 1968 fu chiamato a guidare il «Corriere della Sera», dove rimase fino a marzo del 1972. Durante la sua direzione il quotidiano cambiò profondamente. Chiamò a collaborare Ennio Flaiano, Leonardo Sciascia, Leo Valiani, Guido Calogero. Chiese a Goffredo Parise di scrivere i suoi Sillabari e a Eugenio Montale di raccontare dell’arrivo dell’uomo sulla Luna. «Fece un giornale aperto a voci diverse, senza dogmi e nessuna ambizione di costruire un partito, diede corpo a dibattiti approfonditi, ed accurate inchieste d’équipe su vari temi», ha scritto Ferruccio de Bortoli. In un articolo del maggio 1968, Guardie rosse e guardie nere, fu tra i primi a parlare di opposti estremismi, ma soprattutto intuì la deriva violenta di tutti quei movimenti che rifiutavano la democrazia parlamentare, la civiltà del benessere e negavano la storia. Condivise le conquiste ottenute dai lavoratori con l’«autunno caldo», ma guardò con so- spetto l’eccessiva politicizzazione dei sindacati e il frequente ricorso a scioperi generali su questioni politiche, che, riteneva, rischiavano di svuotare il ruolo dei partiti e del Parlamento.

Nel marzo del 1972, in modo improvviso, Spadolini fu costretto a lasciare la direzione del maggiore quotidiano italiano. La motivazione fu la riduzione delle vendite, di fatto la proprietà voleva spostare la linea del giornale verso sinistra. Indro Montanelli, ricordando stile e modi di quella operazione, la paragonò a una «defenestrazione guatemalteca».

L’addio al «Corriere» si trasformò per Spadolini in una opportunità. Nella primavera del 1972, infatti, si stava concludendo in modo anticipato la V legislatura repubblicana. Pri, liberali, socialdemocratici e democristiani offrirono all’ex direttore la candidatura. Dopo qualche esitazione, Spadolini accettò l’offerta di Ugo La Malfa. Fu così eletto senatore come indipendente nelle liste del Pri nel collegio di Milano, dove fu confermato nelle successive quattro tornate elettorali, dal 1976 al 1987. Nel 1991 fu nominato senatore a vita.

Appena entrato in Parlamento Spadolini divenne presidente della Commissione Pubblica istruzione. Dal novembre 1974 al febbraio 1976 fu nominato, nel IV governo Moro, ministro per i Beni culturali e ambientali. Con lui il ministero ebbe la dignità del portafoglio (per decreto legge, fatto inedito nella storia istituzionale italiana) e simbolicamente andò a bilanciare il dominio cattolico sul ministero della Pubblica istruzione. In quei 14 mesi Spadolini organizzò dal nulla e rese operativo il nuovo ministero. In tale veste promosse, fra l’altro, leggi contro il traffico illegale dei beni culturali, contro il furto e il danneggiamento delle opere d’arte e a favore della Biblioteca nazionale centrale di Roma. Nella legislatura successiva Spadolini divenne capogruppo del Pri al Senato e fu ministro della Pubblica istruzione nel V governo Andreotti. Di quel breve incarico è rimasta nella memoria collettiva la citazione che Spadolini volle nella traccia del tema di maturità del luglio 1979. Invitando i candidati a riflettere sul terrorismo richiamò l’affermazione di Francisco Goya: «Il sonno della ragione genera mostri».

Il 23 settembre 1979 fu eletto segretario del Partito repubblicano, carica che ricoprì fino al 2 luglio 1987.