GIAN CARLO OLI (Firenze 1934- Firenze 1996) è stato tra i più celebri lessicografi italiani. Assieme al suo maestro, Giacomo Devoto, ha firmato uno dei più famosi e diffusi dizionari italiani. Un personaggio che raccoglieva parole e definizioni nelle scatole di scarpe. Le differenze (lessicali) tra puttana, troia e mignotta. Quella volta che la chiave a brugola … e il grande barattolo di Nutella donato a una scuola

Un paio di settimane fa, in un supermercato che vende anche libri, ho ascoltato una signora che consigliava all’amica di acquistare il dizionario del professor Devoto Oli.

Gian Carlo Oli ascoltandola avrebbe sorriso. Gli avrebbe fatto piacere diventare un tutt’uno con il suo antico maestro, il grande Giacomo Devoto e, dopo aver osservato bene le due, probabilmente si sarebbe avvicinato alla più avvenente e, con fare sornione, avrebbe iniziato a parlare e a raccontare il suo mestiere. Con abilità avrebbe citato poeti. Narrato storie. Ricordato romanzi e utilizzato massime della saggezza popolare. Con lo sguardo da gatto e la voce profonda, le avrebbe ammaliate. Alla fine le due si sarebbero convinte di trovarsi davanti a una sorta di Indiana Jones.

Non avrebbero sbagliato di molto. Gian Carlo Oli, anche se sulla carta d’identità c’era scritto “lessicografo”, cioè compilatore di dizionari, è stato un “cacciatore di parole”. L’ultimo.

Sono passati quasi trent’anni da quando non c’è più. Improvvisamente, nella calda estate del 1996, una crisi di cuore se l’è portato via. Aveva sessantadue anni. Tutti vissuti con intensità e senza privarsi di nulla.

Aveva un’intelligenza acuta e un sapere vasto e profondo. uniti da un ingegno bizzarro che, con un carattere burrascoso, ne facevano un personaggio unico.

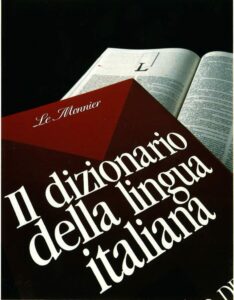

Lo avevo conosciuto di persona qualche anno prima. Attorno a lui aleggiava la fama del suo dizionario. Dalle medie al liceo per me era stata la Cassazione della lingua. I due grandi volumi verdi erano l’ultima istanza a cui ricorrere per controllare un significato, verificare una sfumatura, trovare riscontro a una assonanza. ma non solo. Il fatto che mia madre, docente di Lettere, ci esortasse, ad ogni dubbio, a «guardare il Devoto-Oli», fece sì che nel lessico familiare quando qualcuno si mostrava saccente si sentiva dire: «Ha parlato il Devoto-Oli!».

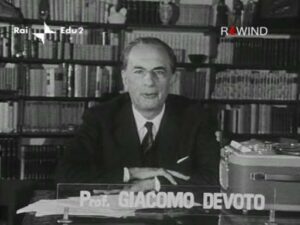

La figura alta e allampanata di Giacomo Devoto era nota. L’aveva resa famosa la televisione. Di Gian Carlo Oli non sapevo nulla.

Mentre l’editore mi accompagnava nella sua stanza, pensavo che mi sarei trovato difronte a un accademico. un signore compassato, molto preciso e un po’ noioso. Di sicuro sarebbe stato di un ordine maniacale, visto che passava la vita a classificare verbi e parole. Lo immaginavo in uno studio scuro con le pareti ricoperte da libri antichi rilegati in marocchino rosso.

Davanti alla porta il mio ospite mi disse: «mi raccomando». un’espressione che intesi come: «mi raccomando alla forma…». Non era così. L’invito era di andare oltre la forma.

Entrato mi ritrovai nella stanza di un rigattiere. Avvolto dal denso fumo di un sigaro, mi apparve un enorme scaffale di metallo, come quello delle mesticherie. I ripiani erano contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto. Ovunque scatole da scarpe. Sulla scrivania di metallo un enorme posacenere, un paio di biro multicolori, un pacco enorme di schede di cartoncino bianco fermate da una enorme chiave a brugola e una scatola di sigari. A terra una trentina di fogli accartocciati.

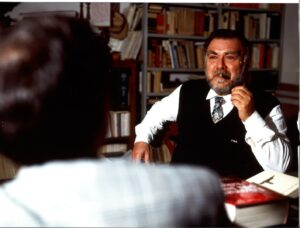

Difronte a me, in maniche di camicia, un signore robusto, di mezza età, con lo sguardo che sembrava vagare nel vuoto.

L’editore, divertito dalla mia reazione, mi lasciò con il professor Oli.

L’impressione fu quella di un uomo immerso nei suoi pensieri che sperava di liberarsi il prima possibile dell’intruso. ma, nei convenevoli, dissi: “blue chip”. Di colpo gli occhi spenti del mio interlocutore si accesero. mi guardò con interesse, cambiò posizione. Chiese il significato dell’espressione. Poi il contesto, l’uso, se fosse comune o solo gergale. Con pressante gentilezza mi sottopose a un vero e proprio interrogatorio. mentre parlavo prendeva appunti su un foglietto consunto, estratto dalla tasca dei pantaloni. Dieci minuti di totale asservimento.

Poi di colpo, lunga boccata di sigaro e un brusco commiato.

Qualche ora dopo lo vidi comparire nella mia stanza. In mano una delle schede che aveva sul tavolo riempita con una grafia puntuta e nervosa e un pacco di schede bianche che rigonfiavano la tasca destra. Con pochi preamboli mi lesse la definizione di “blue chip”. Volle sapere se c’era tutto tutto, se si capiva, se era chiaro…

Da quanto aveva scritto era evidente che aveva sentito anche degli esperti di finanza. Passaggio necessario, mi disse, ma non sufficiente: «Perché le definizioni dei tecnici sono ridondanti: il mio interlocutore deve essere il non esperto che usa correttamente le espressioni degli esperti». Alla fine della revisione, la scheda contenente la definizione finì nella tasca sinistra. Da lì nella scatola di scarpe contrassegnata con la “B” e riposta nello scaffale “Economia-Finanza”. Qualche giorno dopo i redattori del dizionario l’avrebbero inserita nel sistema editoriale con il quale stava nascendo la nuova edizione del Devoto-Oli.

Un dizionario che aveva, nella prima edizione del 1967, rivoluzionato la nostra lessicografia. Ribaltando l’approccio: non era più il dizionario ad imporre la lingua che doveva essere utilizzata, ma era la lingua viva a creare il dizionario. Al vocabolario spettava il compito di spiegare le parole e inserirle nel contesto grammaticale affinché la gente comune potesse utilizzarle. Ovvio, oggi. Allora generò dibattiti e suscitò polemiche anche fuori dall’Accademia.

Dopo l’interrogatorio sulle “blue chip” incontrai Oli più volte. Quindi, ebbi la fortuna di avere l’ufficio accanto al suo, e la frequentazione divenne amicizia. Una opportunità straordinaria: culturale, umana, personale. Con aspetti

anche goliardici.

In Io e Anny, Woody Allen, mentre fa la fila al cinema, è travolto dalla logorrea di un signore, che cita più volte Marshall McLuhan, affermando di essere un grande esperto del pensiero del sociologo canadese. Allen esasperato, esce dalla fila e fa apparire il vero McLuhan che sbertuccia il sedicente esperto. La scena si chiude con Allen che afferma: «Ragazzi, se nella realtà fosse così…».

Oli mi permise di rendere concreto quel desiderio.

Una volta, non riuscendo in nessun modo a convincere un autore, un giovane docente universitario, che in italiano i plurali delle parole inglesi non dovevano avere la “s”, mi alzai, aprii la porta e chiamai Gian Carlo. Senza preamboli gli posi il quesito. Oli capì al volo. Fece una lezione di grammatica comparata. Citò i grandi scrittori, parlò di assonanze, delle differenze tra le lingue romanze e quelle germaniche. Ricordò gli studi di Devoto e Migliorini e concluse con tono grave: «Oggi purtroppo alle scuole medie non insegnano più le basi della grammatica!». Mentre il mio interlocutore, imbarazzato, lo ringraziava della lezione, Oli mi disse, a mezza voce e con un sorriso beffardo: «Sono andato bene?».

La storia umana e il percorso culturale di Gian Carlo Oli ne facevano un eterodosso. Guardato con sospetto dagli accademici. Non era infatti un linguista, né un glottologo. Era stato allievo di Giuseppe De Robertis, quindi per formazione era uno storico e un critico letterario. Radici che erano essenziali per il modo in cui faceva il suo lavoro. «Le parole – diceva – non solo hanno una superficie, ma anche uno spessore, un tono e soprattutto una storia, che ne spiega l’uso e il significato profondo».

Una volta una locandina del Vernacoliere, il corrosivo settimanale umoristico livornese, gli offrì lo spunto per una lezione di storia della lingua. Tema era il mestiere più antico del mondo e l’uso di tre termini: “puttana”,

“troia” e “mignotta”. «Non sono sinonimi!», esordì, e aggiunse: «Dietro e dentro ognuna di quelle parole c’è una storia e una analisi psicologica profonda».

Dopo aver assaporato una lunga boccata del suo sigaro, Oli iniziò a citare gli stilnovisti, un paio di terzine di Dante e il Bembo. Quindi, con leggerezza e profondità, sottolineò le differenze di ortografia negli scrittori veristi, la spietata precisione dei sonetti del Belli e l’uso che ne avevano fatto i contemporanei.

Alla fine arrivarono le definizioni.

La “puttana” è colei che (ma anche colui, perché nel centro-nord si usa anche il termine “puttano”) si vende fisicamente, ma anche moralmente per un interesse diretto: ti do una parte di me in cambio di qualcos’altro. Cosa ben diversa è la “troia” (anche nella variante maschile di “troio” in Romagna). Dei tre è il termine più spregiativo e indica chi usa il proprio corpo, non per avere un beneficio diretto, ma per affermare la propria supremazia sessuale nei confronti di esponenti del proprio sesso: sono più potente di te e mi prendo il tuo uomo o la tua donna. Quanto alla “mignotta”, termine prevalentemente romanesco, nasce per indicare chi per il sesso ha una “vocazione” tanto forte da cancellare i vincoli sociali e morali. Insomma la mignotta va con qualcuno solo per assecondare la propria indole o lo fa perché il suo compagno occasionale «era tanto triste…».

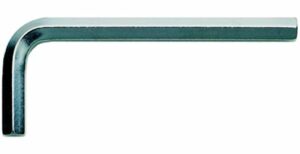

«Ogni definizione – diceva Devoto – per quanto documentata è sempre opera di interpretazione e perciò individuale» e chiosava: «può e deve scegliere tra neologismi e nuovi usi, valutandoli, soppesandoli e digerendoli». Mentre spiegava questa impostazione Gian Carlo giocava con un attrezzo metallico da ferramenta.

Era il simbolo della beffa professionale più cocente che avesse ricevuto. un monumento all’intreccio tra la storia e il caso. La materializzazione dello “gnommero” di Gadda. Nei primi anni Novanta internet era ancora lontana dall’affermarsi e la verifica era affidata alle fonti cartacee. Ogni nuova accezione veniva controllata e sottoposta al parere degli esperti della materia. Così capitò anche per la “chiave a brugola”. Oli aveva rintracciato nel latino brucus l’origine del nome attribuito allo strumento usato per fissare la vite con testa cilindrica con cava esagonale. Aveva scovato anche un testo tardo medievale in cui – se non ricordo male – il brugus era un attrezzo per riparare le botti. Definizione e etimologia sembravano ineccepibili. Sembravano.

Pochi mesi dopo la pubblicazione del dizionario arrivò al “cacciatore di parole” una lettera su carta intestata OEB, Officine Egidio Brugola. Nel testo, con grande cortesia e assieme al ringraziamento per aver avuto anche la consacrazione del Devoto-Oli, si spiegava che era stato Egidio Brugola a migliorare e diffondere la vite in oggetto. Nella ristampa successiva l’etimologia di brugola si trasformò in «marchio registrato, dal nome dell’inventore», mentre una chiave a brugola di quasi venti centimetri fu usata per fermare le schede da verificare.

La promozione del dizionario gli impose di uscire dalla riservatezza per andare in televisione.

Dopo le interviste ai Tg, arrivò l’invito a Unomattina. Collegamento da Firenze alle 7 e 30. Per uno abituato a far iniziare la giornata dopo le 10 era una prova estrema. Arrivò in studio con mezz’ora d’anticipo, ma diede l’impressione di stare ancora dormendo. Durante i convenevoli rispose a monosillabi e sembrò un anziano non sempre lucido. Qualcuno lo disse al conduttore di Roma che, infatti, lo presentò come un vecchio saggio: «Abbiamo con noi un pezzo di storia… uno che colleziona le parole nelle scatole di scarpe…» e con il tono che si usa con i nonni, gli fece una domanda di maniera. ma bastò che la luce della telecamera di Firenze si accendesse, e Oli cambiò. Gli occhi si illuminarono, la postura divenne dritta, esordì con un sorriso di testa e poi, con il vocione impostato, iniziò a raccontare delle sue scatole di scarpe e del fatto che quando era andato a Springfield, in Massachusetts, ospite della redazione del Webster, il più prestigioso dizionario di lingua inglese, aveva trovato sì, certo, i computer, ma anche tante scatole da scarpe, esattamente come le sue.

Poi usando registri diversi, raccontò del suo mestiere di “cacciatore di parole”, con esempi concreti e adatti al pubblico e all’ora della trasmissione. Fece pure riferimenti alla strettissima attualità, ascoltata nel gr mentre arrivava in studio, e concluse facendo lui domande al conduttore sui criteri di selezione del linguaggio da utilizzare nelle diverse fasce orarie della trasmissione.

Fu un successo.

Finito il collegamento, Oli tornò nello stato di torpore con cui era entrato in studio. All’amico che lo raccompagnava a casa, curioso di sapere cosa fosse successo, Oli dopo una lunghissima pausa spiegò che lui non avrebbe voluto andare in televisione, soprattutto a quell’ora che considerava «notte fonda», ma in ballo non c’era solo lui. C’era la memoria di Devoto. «Quando mi sono visto sul monitor, ho sentito che Devoto era dietro di me e ho iniziato a parlare. Glielo devo. Lo devo a ciò che mi ha insegnato».

A Devoto, Oli doveva sicuramente molto, e non solo la possibilità di avere il nome in ditta con la medesima rilevanza, lui giovane professore nei licei, mentre l’altro era tra i massimi linguisti europei e rettore dell’università di Firenze. tuttavia il vero mentore di Oli era stato Giovanni Nencioni, un altro dei protagonisti dell’età d’oro di Firenze del Novecento. Fu lui a presentare quel ragazzone intelligente, con tanta voglia di fare e pochi soldi a disposizione, all’editore Vieri Paoletti, che cercava qualcuno da affiancare al grande linguista per fare un nuovo dizionario. I due si piacquero.

Il primo contratto obbligava il giovane Oli a predisporre il progetto seguendo le indicazioni di Devoto e a elaborare schede e definizioni. In cambio Oli non chiese denaro, ma una copia della Treccani. Simbolo del sapere italiano e, per lui che veniva da una famiglia modesta, anche emblema di una affermazione sociale. Da quel contratto partì l’avventura del Dizionario che, dopo la scomparsa di Devoto, avvenuta nel 1974, proseguì da solo.

Non abbandonò mai l’insegnamento. Soprattutto all’estero. Addetto culturale in Sud America e poi in Israele, ebbe una vita privata complicata e talvolta bizzarra. Comunque sempre riservata. Negli anni Novanta qualcosa cambiò. Il mondo della comunicazione rifletteva sui propri linguaggi e dava spazio e attenzione ai dizionari. Dopo la prima fase di ritrosia, decise di calcare il palcoscenico e riuscì a diventare protagonista. Polemizzò con Sgarbi e si divertì con Chiambretti tra le altre cose scrisse una dotta prefazione a un testo di funambolismi lessicali di Riccardo Cassini dedicati alla Nutella. Scomodò i Carmina Burana, i cori e gli inni dei chierici vagantes, Teofilo Folengo con i suoi Maccheronne e il Baldus, Bibbiena, Bernardino Pino da Cagli.

L’intervento fece scalpore e fu ripreso dai maggiori quotidiani.

Alla Ferrero non credettero che potesse essere vero, e poi lo chiamarono per sapere come potevano sdebitarsi. Non chiese nulla, ma si lasciò scappare che apprezzava la crema alla nocciola.

Nel giro di un paio di giorni un camion scaricò a Firenze, in piazza d’Azeglio, dove Oli abitava, il più grande barattolo di Nutella che abbia mai visto. Oli dapprima ci fece la base del tavolo da pranzo, poi chiamò la scuola, che è sull’altro lato della piazza, andò dal fornaio, comperò un centinaio di panini e offrì una merenda collettiva.

Sempre in quegli anni di profonda trasformazione, Oli decise di impegnarsi in politica. Sorprendendo tanti, si candidò nel 1994 al Senato con la Lega di Bossi. ma non al Nord, lo fece in toscana, anzi nel collegio di Firenze-Scandicci, in uno dei feudi della sinistra, dove era certa la sconfitta. A chi gli chiedeva le ragioni, rispose che non voleva essere eletto. «La politica non è per me, ma il mondo sta andando verso la globalizzazione. Nel giro di pochi anni mangeremo le stesse cose, leggeremo i medesimi libri, guarderemo una televisione fatta di programmi fotocopia e andremo verso una lingua comune elementare e povera. una lingua sciatta è sinonimo di poca cultura, che è il preludo alla dittatura. Non certo il fascismo, ma qualcosa di più subdolo e pervasivo. Perciò è necessario difendere le culture e le identità locali. La mia candidatura per la Lega significa poter dire questo a tutti coloro che mi chiedono perché mi sono schierato con Bossi».

Ovviamente non fu eletto, ma nelle interviste che fece e nei comizi a cui partecipò, si occupò dei temi e delle preoccupazioni che l’avvento della Rete avrebbe reso concreti.

Il maggiore impegno di quelli che sarebbero stati gli ultimi anni di vita fu la denuncia del diffondersi dell’uso di parole vuote, di espressioni prive di significato, usate per riempire silenzi, per nascondere la carenza di idee, se non per fuorviare e mistificare la realtà. Le definiva, citando Mario Luzi, «disabitate trasparenze». Lucio Dalla ne colse il messaggio e in Apriti cuore cantò «i falsi sorrisi e le vuote parole». L’antidoto a questa malattia era, per Oli, quello di imitare i poeti, usando «una lingua piana, onesta, credibile». Per farlo occorreva «fare un’operazione di smontaggio dell’ingombrante, del superfluo, dell’immotivato». un impegno difficile, ma importante.

Allora, come oggi.