Nel 2025 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Giovannino Russo, uno inviati di maggior prestigio del Corriere della sera. Un uomo del Sud, ma di quelli di esportazione: sobrio, incapace di lamentarsi, fattivo e aperto al mondo. Non solo eraun giornalista di rango, formato alla scuola del Mondo di Pannunzio e Flaiano, ma anche un uomo buono. L’articolo che segue l’ho scritto nel 2017 per ricordarlo a giorni dalla morte. Fu pubblicato sulla Nuova Antologia.

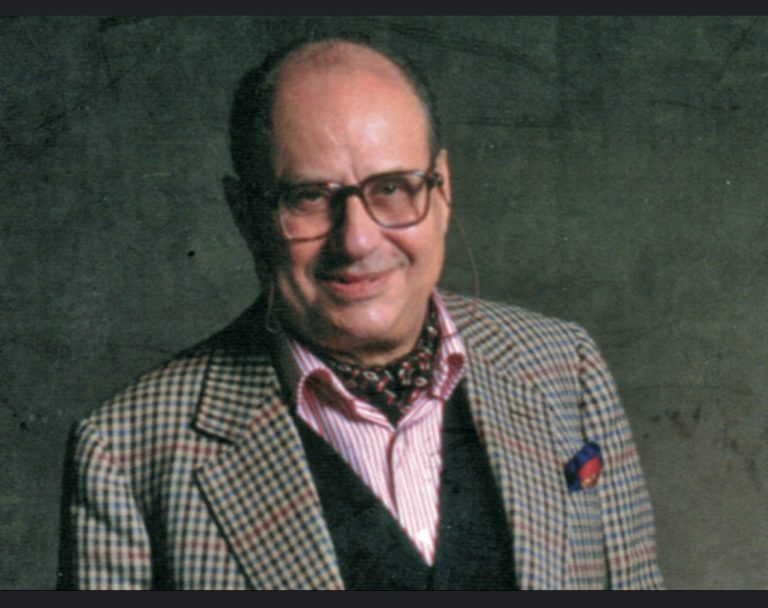

Erano – se non ricordo male – i primi giorni dell’autunno 2004, dal palazzone all’angolo tra via Tomacelli e via del Corso, che allora ospitava la redazione romana del «Corriere della sera», uscì Giovannino Russo. Un vestito di lino chiaro, l’ascot di seta al posto della cravatta, il sorriso luminoso, le braccia che si aprono in segno di festa. Aveva quasi 80 anni. Sembrava un ragazzo felice.

Superati i convenevoli, con la scusa di un caffè, mi trascinò in un viaggio nella Roma degli anni Sessanta, la stagione più esaltante della Capitale nel XX secolo. Luoghi, persone, personaggi. Grandezze e meschinità come solo la vita è capace di riservare. Vicende narrate con precisione e partecipazione umana, senza cinismo, senza indugiare sui particolari ad effetto.

Così passando davanti a Cesaretto, la trattoria di via della Croce, riemersero dalla memoria Malaparte, Soldati, Guttuso, Bassani. Con essi le storie e gli aneddoti di una giovane Lina Wertmüller, di Franca Valeri e Vittorio Caprioli, clienti affezionati. Come lo erano stati, apparentati da una amatriciana o da un piatto di polpette al sugo, Giuseppe Ungaretti, Carlo Levi, Liana Cavani, Goffredo Parise e Antonello Trombadori. Intelligenze e talenti che si ritrovavano in un ambiente familiare e cosmopolita assieme. Quando, attratto dalla fama del locale, entrò il re di Svezia, l’allegra atmosfera fu turbata. Ma l’imbarazzo durò poco, anche il monarca si adeguò e contento tornò in incognito molte altre volte in quel locale dove gli spazi erano angusti e alle pareti c’erano quadri di Turcato, Marotta, Perilli e una raccolta di tovaglioli con le caricature di Flaiano fatte da Maccari, i numi tutelari del locale.

Da via della Croce a via Margutta il passo fu breve. Al ricordo dei grandi artisti che vi abitarono e lavorarono, De Chirico, Guttuso, Montanarini, in quella passeggiata prevalse l’amarezza. Giunti in prossimità della fine della strada, una sosta davanti alla casa che era stata di Fellini. «In qualsiasi altra parte del mondo – disse amaro – sarebbe stata trasformata in un museo. È stata venduta. Hanno disperso i mobili, i quadri, gli arredi dissolvendo, così, gli ambienti in cui sono fiorite le fantasie e i sogni del grande regista».

Superato de Russie, l’hotel di lusso che ospita ricchi turisti e star americane, ma che fino agli anni Novanta era stato la redazione del Giornaleradio della RAI, l’arrivo a piazza del Popolo.

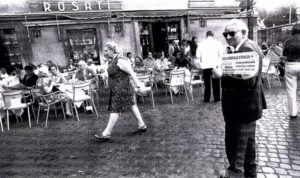

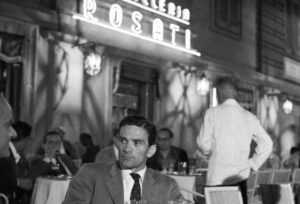

Come in un film, nel racconto di Giovannino, il tempo tornò agli anni Sessanta. Mentre ci avvicinavamo al caffè Rosati, venivano ricollocati attorno ai tavoli gli avventori di quegli anni. In prima fila sulla destra, Francesco Trombadori, De Chirico, Guttuso, Maccari. Dall’altra parte Pannunzio, Libonati, Carandini e il gruppo del «Mondo». Alberto Moravia arrivava assieme a Elsa Morante dalla vicina via dell’Oca. Fellini appartato in un tavolo d’angolo a parlare con Flaiano. Pasolini con i giovani Arbasino e Siciliano. Il poeta Sandro Penna a bere Coca Cola e a mangiare lupini. Al centro, il tavolo per gli ospiti che venivano da Milano o da Firenze: Soldati, Bompiani, Vittorini. All’angolo verso la piazza, seduti accanto, Simone di Beauvoir e Sartre immersi in fitte discussioni. Franco Angeli e Marina Lante della Rovere a bruciare giovinezza e patrimoni. Carlo Levi che, lasciato lo studio di Villa Ströhl Fern, posteggiava la sua 1100 nera davanti al locale. Alle storie degli uomini si intrecciarono quelle di inchieste giornalistiche, soggetti di film, polemiche politiche, fortune artistiche per dimostrare come, fino all’avvento della televisione, piazza del Popolo fu il centro culturale dell’Italia che aveva voglia di essere protagonista nella letteratura, nel cinema, nell’arte, nel giornalismo.

Consumato il caffè, al momento di salutarci, ebbe il tempo per un ultimo ricordo: «Fu proprio qui, di fronte alle chiese gemelle, nei primissimi anni Settanta, in una Roma ormai trasformata, Flaiano guardando da lontano i tavoli di Rosati, in cui sedevano ragazzotti con i jeans e i capelli lunghi disse: “Credono di essere noi!”».

In quel pomeriggio – e solo ora me ne rendo conto – ero stato introdotto, come fosse un film di Scola, in quella che era diventata la mia città e il mio quartiere.

Giovannino Russo è morto il 25 settembre 2017. Aveva 92 anni. Nonostante i dolori fisici e familiari che la vita gli aveva riservato, era rimasto solare e ottimista fino alla fine. È stato una delle più autorevoli firme del «Corriere della sera» e un prezioso collaboratore della «Nuova Antologia».

Nato a Salerno, ma formatosi a Potenza, era arrivato a Roma alla fine degli anni Quaranta. Tuttavia, come era accaduto anche a Beniamino Placido, aveva conservato la cadenza lucana. E dei potentini aveva anche il rigore montanaro, il disprezzo per le parole vane, per il chiacchiericcio. Dai geni salernitani – diceva – «ho preso la vivacità».

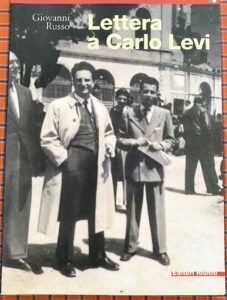

Nel 1943, da studente, era stato tra i fondatori del Partito d’Azione lucano, poi, dopo le elezioni del 1946, la decisione di tentare l’avventura a Roma e di non aderire più a nessun partito. Grazie a Carlo Levi, che aveva conosciuto in Basilicata, arrivò al «Mondo» di Pannunzio, il più autorevole cenacolo culturale italiano dell’epoca. Capo redattore era Ennio Flaiano, uomo geniale e difficile, che ne esaltò le qualità. Ma non fu una scuola semplice. Articoli da riscrivere, battute capaci di incidere profondamente, considerazioni che smontavano convinzioni radicate, annotazioni fulminanti e spiazzanti. Basta questo racconto: «Un giorno mi disse: “Cambia quegli occhiali dorati: sembri un democristiano”. Mi guardai allo specchio, aveva ragione». Alla fine, però, arrivò l’amicizia. I due provinciali si integravano e completavano a vicenda, uniti da quel rigore che ha solo chi la città l’ha sognata da lontano.

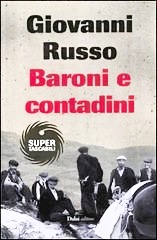

Al «Mondo» Russo conobbe Moravia, Brancati, Vittorini, Sandro De Feo. Andò a Londra e a Parigi a raccontare l’Europa che rinasceva dalle macerie. Poi arrivarono i reportage sul Mezzogiorno. Nel 1955 quegli articoli furono raccolti da Laterza in un volume, il titolo creato da Flaiano era fulminante ed efficace: Baroni e contadini. Fu il successo. Il libro vinse il Premio Viareggio e rappresentò il viatico per l’assunzione al «Corriere della sera», allora diretto da Mario Missiroli.

Baroni e contadini è uno dei migliori reportage realizzati in Italia. Una esposizione chiara dei fatti, uno stile limpido, la partecipazione umana alle vicende narrate, ma senza indugiare sui sentimenti. Il racconto delle storie e degli uomini non voleva commuovere, né ispirare grandi ideali e neppure accanirsi sul degrado e nei drammi. Raccontava una Italia che non si conosceva o si voleva ignorare. Come ha scritto Corrado Stajano, il libro «ha mantenuto nei decenni tutta la sua freschezza, il suo spirito di verità, la grazia poetica».

È sufficiente uno scampolo di quel testo per concordare: «Famiglie numerose ammassate in spelonche più adatte a bestie che a uomini; braccianti abituati a mangiare solo pane, peperoni e minestra (la carne al massimo due volte l’anno), saltando il pasto di mezzogiorno; individui ancora giovani resi deformi dall’artrite; donne già invecchiate e sdentate a poco più di trent’anni».

Alessandro Galante Garrone inserì il libro nella tradizione del riformismo del Settecento meridionale, quello dei Pagano, dei Genovesi, di Vincenzo Cuoco, a cui Giovannino, probabilmente assomigliava di più. Con le inchieste sul «Mondo» e poi con gli articoli sul «Corriere della sera», Russo entrò autorevolmente nel dibattito sul Mezzogiorno alimentato in quegli anni da Cronache meridionali di Amendola, Napolitano e Chiaromonte e soprattutto da Nord e Sud di Pasquale Saraceno, Francesco Compagna, Manlio Rossi Doria e Vittorio de Caprariis. Di questi ultimi, per cultura e formazione, Russo divenne amico e condivise ideali e battaglie.

A Baroni e contadini sono seguiti molti altri libri. Nei primi c’è il racconto di un Paese che si avviava verso il boom economico, ma in cui resta- vano vaste sacche di miseria, sfruttamento e degrado, non soltanto nel profondo Sud, ma anche nel Fucino, nelle periferie industriali della Val Padana, per borgate romane. Ci fu, quindi, l’attenzione per gli emigranti a Torino, in Svizzera, in Germania. Un percorso che arriva alle terze e quarte generazioni, in quello che è stato il suo ultimo grande reportage: I cugini di New York. Da Brooklyn a Ground Zero.

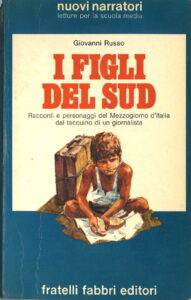

Tutti i suoi libri sono accomunati dallo stesso metodo di lavoro. Semplice e difficile insieme: viaggiava, osservava, descriveva, spiegava. Nulla era scontato. Corrado Stajano ne ha sottolineato la capacità «di capire che i fatti minori, i dettagli, sono lo specchio dell’universo». Caratteristi- che che ne hanno fatto uno dei primi (e più fortunati) giornalisti utilizzati nella scuola dell’obbligo per introdurre i ragazzi alla letteratura. I suoi Figli del Sud, edito nel 1973, continua ad essere adottato nelle scuole italiane.

Vittorio Feltri ha ricordato che «quando all’inizio degli anni Ottanta, in pieno scandalo P2, il quotidiano della borghesia milanese e italiana rimase senza notista politico, gli fu affidato il compito di raccontare le vicende del palazzo. Giovannino non si tirò indietro e produsse una serie di cronache puntuali e precise suscitando l’ammirazione di tutti noi peones».

Non vanno dimenticati gli articoli sul «Corriere», dove ha scritto praticamente fino alla morte. Memorabile quelli sul terremoto dell’Irpinia del 1980. Alcuni paesi del cratere di quel sisma, tra cui San Mango del Calore e Sant’Angelo dei lombardi, devono alla sua ostinata e intelligente passione il fatto di esistere ancora. La burocrazia li avrebbe voluti spostare cancellandone storie e memoria.

Giovannino Russo e la Questione meridionale. da Radio Vaticana, 2000

Ennio Flaiano dedicò all’amico una filastrocca. Con affetto e ironia lo descriveva all’apice del successo, che per ogni provinciale non è sui palco- scenici della metropoli, ma sul corso del proprio paese.

Alle cinque della sera sulla piazza di Matera

da una millecinquecento lusso scende Giovannino Russo

redattore viaggiante del Corriere della sera coro di contadini:

«Che successo! Che carriera!»